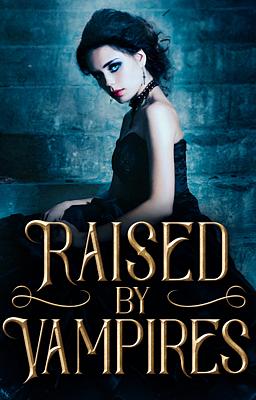

Raised by Vampires

400 year old Aric is amused when his pureblood vampire mother adopts a human child, but he grows fond of her and becomes her protector. When she is ripped from the family, a distraught Aric believes her dead.

Years later Aric and Elenor are reunited. But Elenor is a grown woman now, and passion ignites between them. Thrust back into the world of vampires, Elenor is once again surrounded by danger. But unknown to the powerful monsters who lust for her blood, Eleanor carries a secret destined to transform the vampire world forever…

Age Rating: 18+

Buried Beneath Snow

ROSE