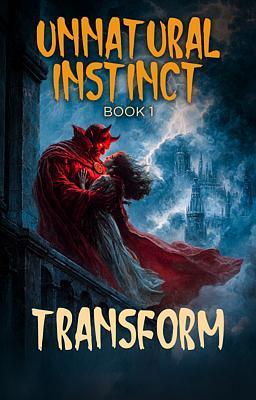

That Which Defines Us

Lucara doesn’t fight the darkness inside her—she becomes it. Now ruling a shattered empire, her throne is steeped in power, blood, and the chaos she unleashed. Raja, her fierce and loyal general, follows where others fear to look. His heart? Already hers. But when a silent prince with haunted eyes is gifted to the Queen, old loyalties start to splinter. Alakis knows nothing of touch, love, or freedom—until Lucara. In a world of fire-forged bonds and dangerous devotion, three souls clash under one crown. Emotions bloom. Betrayals simmer. And survival may cost more than any of them can bear.