El sol se ocultaba en el horizonte, visible a través de los pequeños ojos de buey del camarote. Otro día había transcurrido sin que Ebon regresara. Isla llevaba horas cautiva, con el estómago vacío, la garganta seca y el cuerpo exhausto. Ya no quedaba ni una pieza de fruta en el cuenco.

Su ropa había desaparecido como por arte de magia. Ni siquiera lo vio llevársela. Solo quedaban una sábana en la cama y una camisa en el arcón. La sábana olía a él, e Isla se resistía a cubrir su cuerpo desnudo con ella. Al menos la camisa estaba limpia. Al ponérsela, le llegaba a mitad del muslo.

No sabía qué era peor: usar su ropa o quedarse desnuda. Aun así, optó por la camisa.

Creía que él no había echado la llave al salir. No había oído el chasquido de la cerradura.

«¿Quizás la dejó abierta a propósito?», pensó. «Tal vez podría escapar si quisiera. Pero, ¿adónde iría? Seguramente él estaría encantado de verme paseando con solo su camisa puesta, para deleite de la tripulación».

Había considerado salir corriendo y lanzarse por la borda. Pero sabía que no lo haría. Hasta ahora, lo peor que le había hecho era azotarla —algo muy humillante— pero la muerte es para siempre.

Además, sabía lo que pasaría si intentaba huir. La atraparían —ya fuera su tripulación o esas extrañas sombras— y el castigo sería peor que unos azotes.

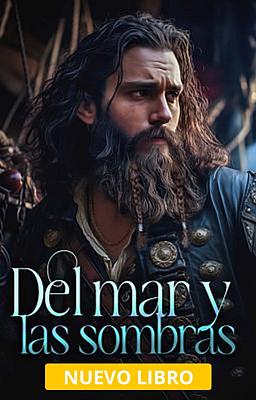

Ebon Shadowbane. Parecía imposible. Había oído su nombre, pero solo como una leyenda. ¿Cómo podía existir semejante hombre? Sin embargo, lo había visto con sus propios ojos —y sentido en carne propia, maldita sea. La había tocado —sus sombras también— y hecho lo que se le antojó.

Pero se detuvo antes de llegar más lejos. Como si lo que hizo no fuera suficiente.

«¿Por qué se contuvo?», se preguntó. «¿Por qué sus sombras no fueron más allá? ¿Por qué no intentó forzarme?»

Ella no habría podido resistirse, y él lo sabía.

«Debe estar esperando el momento oportuno».

Isla miró la puerta, temiendo que pensar en él pudiera invocarlo de alguna manera y que apareciera en cualquier instante. Su cama estaba en la habitación contigua. Tendría que volver; necesitaría dormir.

¿Qué significaba eso para ella?

Se sentó en una de las sillas del comedor, a la espera. Esperando, como lo había hecho todo el día, a que algo ocurriera.

Como si tuviera otra opción.

«Mi pequeña cautiva».

Detestaba cuando la llamaba así. Cómo lo odiaba.

«Ese es un excelente punto de partida».

Principio, fin y cada momento intermedio.

La oscuridad invadió el camarote al caer la noche. No tardaría en llegar.

Odiaba cómo la había atrapado, cómo había jugado con ella desde el primer encuentro. Todo por tomar una piedra sin valor, y de alguna manera él se había enfurecido.

Él había sabido que ella estaba escondida en la caja en los muelles. De algún modo, lo supo.

—Carguen estas cajas —había ordenado.

—¿Capitán? ¿Esas? —preguntó uno de sus hombres.

—Es lo que he dicho.

—No son nuestras.

No eran las cajas lo que buscaba; era ella.

¿Cómo? ¿Cómo pudo haberlo sabido?

—Me llevaré esto de vuelta —y su mano fue directa al lugar donde ella había escondido la bolsa.

—No sabes lo que has robado, ¿verdad?

¿Sería posible? ¿Había tomado algo que solo parecía sin valor? ¿Algo con lo que él estaba tan conectado que pudo sentir su ubicación... y la de ella?

Maldita sea, nunca tuvo una oportunidad. Desde el momento en que lo tomó, su suerte estaba echada.

Había pensado que era solo una bolsa de monedas.

Parecía llamarla, pidiéndole que la cortara de su cinturón. Parecía haberse soltado, colgando tentadoramente.

¿Lo había hecho a propósito?

No, no lo creía. Él había parecido sorprendido de que ella supiera que estaba allí. De hecho, pensándolo bien, había parecido complacido cuando ella le describió la piedra. Aunque eso podría haber sido solo porque estaba a punto de azotarla.

Bueno, ya no importaba. Ahora la tenía en su poder.

¿Qué planeaba hacer con ella?

Además de desnudarla y azotarla. Jugar con ella, provocarla, tocarla, acariciarla.

Luego dejarla.

Excitarla, avergonzarla, hacerla sentir bien, y luego abandonarla.

«¡Maldito sea!», pensó con rabia.

No es que ella quisiera que se quedara, por supuesto. No, eso no.

Isla se apartó de la puerta, mirando hacia el pequeño ojo de buey al otro lado del camarote. Fijó la vista en la lejanía, sin ver realmente nada.

La noche había caído. ¿Qué hora sería?

Tenía hambre y estaba agotada.

Y aún así, él no aparecía.