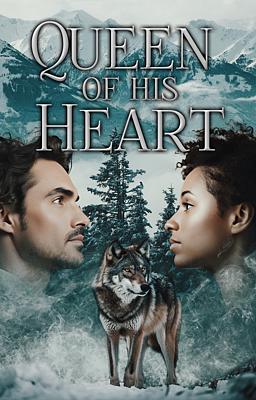

Gideon

The global bestseller that is now a TV show!

Layla’s life is anything but ordinary—a cleaner by day with a hidden past that’s about to collide with the world of the wealthy and dangerous.

When she sneaks into a charity gala, she’s irresistibly drawn to an intoxicating scent that leads her straight into the path of Gideon Archer, a powerful lycan with secrets of his own.

As their worlds intertwine, Layla finds herself caught between her family’s demands and the fierce, possessive attraction she feels for Gideon. Can she navigate the chaos and claim the life—and love—she’s always wanted? Gideon is a thrilling, seductive romance that will keep you hooked from the first page

Different Worlds

LAYLA