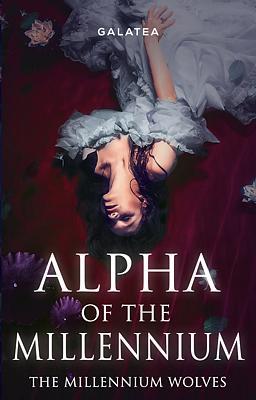

The Millennium Wolves

Author

Sapir Englard

Reads

🔥214M

Chapters

223

Sienna is a nineteen-year-old werewolf with a secret: she's a virgin. The only virgin in the pack. She's dead set on making it through this year's Haze without giving into her primal urges - but when she meets Aiden, the alpha, she forgets all about her self-control.

Age Rating: 18+

The Alpha by the River

Sienna

All I could see was sex.

Everywhere I turned, there were bodies shuddering. Limbs shifting. Mouths moaning.

I ran through a forest, panting, trying to escape the carnal phantoms around me, which seemed to be summoning me. Saying, join us…

But the deeper into the woods I ran, the darker and more alive the forest became.

Some trees swayed like lovers. Others, with gnarled roots and spindly branches, looked like predators. Closing in on me. Chasing after me.

Something out there in the dark was chasing me. Something inhuman.

And now the mouths weren’t moaning. They were screaming.

Grotesque orgies everywhere turning violent. Bloody. Life-threatening.

Any second now, the darkness was going to catch me.

The sex was going to strangle me.

As I felt a root snake its way around my leg, I tripped and fell down a gaping hole at the center of the forest. But it wasn’t a hole.

It was a mouth. With sharp teeth and a black tongue, licking its lips, about to swallow me whole.

I tried to scream but I had no voice.

I fell.

Farther.

Deeper.

Until I was one with the violent, sexual madness…completely consumed.

***

I blinked. What the hell was I drawing?

Sitting by the riverbank, sketchbook in hand, I looked down, disbelieving, at my own work. I had drawn a most disturbing…and sexual vision.

That could mean only one thing: the Haze was coming.

But before I gave the Haze or my drawing another thought, the sound of nearby giggling distracted me. I turned to see a group of girls, surrounding him.

Aiden Norwood.

I’d never seen him here before. Not at the riverbank where I go to draw and clear my mind. You don’t find a lot of our kind hanging out around here.

Why? I don’t know.

Maybe it’s the calm when we’re always expected to be wild. Maybe it’s the water when every one of us burns with a fire within. Or maybe it’s just a spot I’ve only ever thought of as my own.

A secret place where I’m not one of the pack. Where I’m just me, Sienna Mercer, a nineteen-year-old red-headed self-taught artist. A seemingly normal girl.

The Alpha walked toward the water, ignoring the gaggle of girls following him. He looked like he wanted to be left alone. It made me curious. It made me want to draw him.

Sure, I knew it was a risk to draw the Alpha. But how could I resist?

I began to outline him. Towering at six foot five, with disheveled jet-black hair and golden-green eyes that seemed to change color every time he turned his head, Aiden was the definition of mouth-watering.

I was just beginning to work on those eyes when he turned his head and sniffed.

I froze, mid-pen stroke. If he were to see me now, if he were to see what I was drawing…

But then, to my relief, he looked back out at the water, becoming lost again in some dark reverie. Even surrounded by others, the Alpha looked alone. So I drew him alone.

I’d always watched him from afar. I’d never been this close. But now I could see how his biceps bulged from his shirt, how his spine curved to accommodate his transformation.

How quickly he could shift, I imagined. Bent over, eyes searching like a feral animal’s, he seemed, in this instance, already halfway there.

A man, yes. But even more so, a werewolf.

His beauty reminded me that the Haze was fast approaching. It was the time of year when every werewolf from the age of sixteen and older goes mad with lust, the season where everyone—and I mean everyone—fucks like crazy.

Once or twice a year, this unpredictable hunger, this physical need would infect all of us in the pack.

Those who didn’t have mates found a temporary partner instead and fooled around to their heart’s content.

In other words, there was no one in the Pack older than sixteen who was a virgin.

Looking at Aiden now, I wondered if the rumors swirling around him were true.

If that was one of the reasons he was here, ignoring the girls, brooding by the riverbank.

Some said it’d been months since Aiden had taken any women to bed, that he was distancing himself from everyone.

Why? A secret mate? No, the Pack gossips would’ve sniffed her out by now.

Then what was it? What was to come of our beloved Alpha if he had no partner when the Haze struck?

It’s none of your business, I chided myself. What did it matter to me who Aiden screwed?

He was ten years older, and like most werewolves, only interested in someone his own age.

To Aiden Norwood, the Alpha of the second largest pack in the United States, I didn’t exist. Putting aside my school-girl crush, I knew I was better off that way.

Michelle, my best friend, was dead-set on finding me a fuck-buddy. She’d already paired up in advance, as was common among unmated wolves before the Haze.

Trying to set me up with three of her brother’s friends—who all seemed perfectly decent and who’d been blunt that they thought me fit for a good time in the sack—Michelle couldn’t understand why I’d turned each of them down.

“Ugh.” I could almost hear Michelle’s voice reverberating in my head.

“Why are you always so damn picky, girl?”

Because the truth was, I had a secret.

At the age of nineteen, I was the only virgin she-wolf in our whole pack. I’d been through three seasons, and no matter how sex-crazed I became, I had never given in to my carnal desires.

I know. Very un-wolfy of me to care about “feelings” and “first times,” but I cherished mine.

It wasn’t that I was a prude. In our society, there was no such thing. But, unlike most girls, I refused to settle until I found my mate.

I was going to find him.

I was saving my virginity for him.

Whoever he might be.

I continued to sketch the Alpha when I looked up and saw, to my surprise and sudden dread, he wasn’t there.

“Not bad.” I heard a low voice beside me. “But the eyes could use a little work.”

I turned to see, standing right next to me, looking down at my sketch…

Aiden.

Fucking.

Norwood.

Before I could catch my breath, he looked up and our eyes met. I tensed, realizing I was making direct eye contact, and immediately looked away.

No one in their right mind dared to look the Alpha in the eyes.

It could only mean one of two things: you were challenging the Alpha’s dominance—AKA a death wish. Or, you were inviting the Alpha to sex.

Since I didn’t intend to do either, my only option was to look away before it was too late and pray he didn’t misinterpret the meaning of my glance.

“Forgive me,” I said quietly, just to be on the safe side. “You took me by surprise.”

“I apologize,” he said. “I didn't mean to startle you.”

That voice. Even saying the most polite words imaginable, they sounded loaded with menace. Like at any second, he might rip your throat out with his bare, human-form teeth.

“It’s okay,” he said. “Really. I don’t bite…most of the time.”

I was so close I could reach out and touch his rippling muscles and golden skin. I lifted my eyes and chanced a look.

A brutal, jagged face that shouldn’t be handsome, but was. Thick eyebrows that looked coarse to the touch, like a hint of his werewolf form.

And a nose, even though slightly crooked—no doubt broken in some past scuffle—that couldn’t interfere with his so-sexy-it-hurts looks.

The Alpha took a step closer as if to test me. I could feel every hair on my body rise in trepidation. Or…was it temptation?

“Next time you draw me,” Aiden said, “come closer.”

“Oh…okay,” I sputtered like an idiot.

And then, just as quickly as he’d appeared, Aiden Norwood turned and took off, leaving me by the river, alone. I sighed, feeling every muscle in my body ease.

It wasn’t an everyday event to see the Alpha out of the Pack House, the headquarters for all pack business. Mostly, we saw the Alpha at gatherings or balls. Always something formal.

What had happened here today was rare.

I could already see, from the jealous looks of Aiden’s adoring fans who had followed him here, only to be ignored, that this could quickly spiral out of control.

Even a whiff of interaction with a female, especially a young commoner like myself, would be enough to send the horniest bitches into a frenzy, tearing down the Pack House’s walls just for a taste of him.

An event of that magnitude was sure to stress the Alpha out. And a stressed alpha meant a dysfunctional alpha, which meant a dysfunctional pack…you get the picture.

No one wanted that.

I decided, with the little light that was left of the day, I would finish drawing to clear my mind. Just me and the river in peace.

But all I could see were Aiden Norwood’s eyes.

And how very wrong I had drawn them. The Alpha was right. I could do better.

If I could just get…closer. But when would I ever be this close again?

I didn’t know then what I know now. That within a few hours the Haze was about to begin.

That I was about to become a sex-crazed beast. And that Aiden Norwood, the Alpha of the East Coast Pack, was going to play a very prominent role in my sexual awakening…

It was enough to make a girl howl.