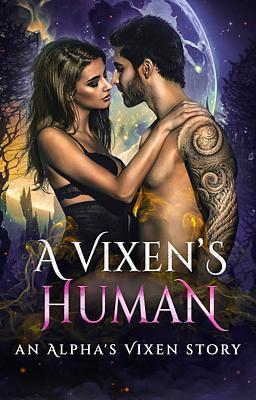

Die Narben der Wölfin

Sie haben mich daran gehindert, ein Monster zu werden. Du solltest das auch tun. Töte mich vor dem Vollmond, oder du wirst es bereuen.

Mein Blut gefriert. Was zum Teufel haben sie meinem Gefährten in dieser Einrichtung angetan?

Willow ist zurück – aber sie ist nicht dieselbe. Was auch immer sie ihr in dieser medizinischen Forschungseinrichtung angetan haben, es hat Narben hinterlassen, die tiefer sind, als irgendjemand sehen kann. Sie nennt sich selbst ein Monster. Sie fleht darum, aufgehalten zu werden, bevor der nächste Vollmond kommt. Aber wie tötet man die Person, die man am meisten liebt? Hin- und hergerissen zwischen Vertrauen und Angst, steht ihr Gefährte vor einer unmöglichen Wahl. Denn Willow kämpft nicht nur gegen das, was ihr angetan wurde – sie kämpft gegen das, was sie werden könnte. Die Uhr tickt. Der Mond steigt. Und die Grenze zwischen Retter und Bedrohung ist kurz davor, zu zerbrechen.

Flucht

WILLOW