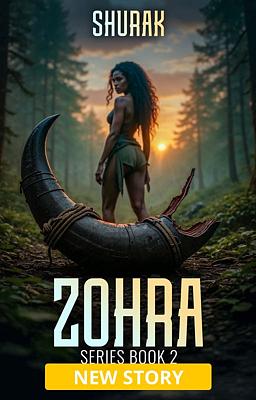

Lo que nos define

Lucara no lucha contra la oscuridad que lleva dentro: se convierte en ella. Ahora, al mando de un imperio hecho trizas, su trono está empapado de poder, sangre y el caos que desató. Raja, su fiero y leal general, la sigue allí donde otros no se atreven ni a mirar. ¿Su corazón? Ya es de ella.

Pero cuando un príncipe silencioso, de ojos atormentados, es entregado como obsequio a la Reina, las viejas lealtades empiezan a resquebrajarse. Alakis no conoce el tacto, el amor ni la libertad… hasta que aparece Lucara.

En un mundo de lazos forjados en el fuego y devociones peligrosas, tres almas chocan bajo una misma corona. Florecen emociones. Se cuecen traiciones. Y sobrevivir puede costar más de lo que cualquiera de ellos es capaz de soportar.