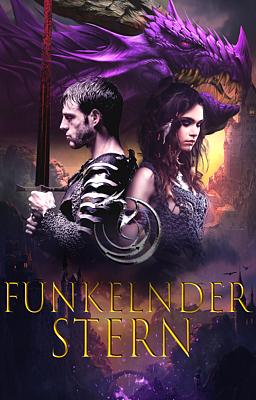

Divine Dragons – Buch 5: Eine Braut für den Todesgott

Brynna trägt einen Fluch in sich – die Macht, Blut zu beherrschen, eine Gabe, die ihren Körper und ihre Seele vergiftet. Von ihrem Vater manipuliert, wird sie gezwungen, sie einzusetzen, doch die Last wird unerträglich. In ihrem Moment größter Verzweiflung entscheidet sie sich, alles zu beenden – und stürzt sich direkt in die Arme des Todes selbst.

Der Gott des Todes hat sie jahrelang beobachtet, und nun, da sie ihm gehört, beansprucht er sie als seine Braut. Keine Macht, nicht einmal das Leben selbst, kann ihn von seiner bestimmten Gemahlin fernhalten. Gemeinsam werden sie der Dunkelheit entgegentreten, verbunden durch Schicksal und eine unauslöschliche Bindung.

Kapitel 1

Buch 5: Eine Braut für den Todesgott