Das Schwarzmond-Rudel 1: Falling for Storm

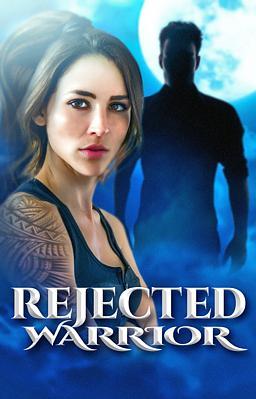

Sie war die pure Perfektion, und ich konnte nicht anders, als die Worte auszusprechen, die ich seit dem Tag, an dem wir uns trafen, sagen wollte. „Ich liebe dich, Amara. Ich liebe dich mit jeder Faser meines Seins. Ich werde dir dienen, dich beschützen und selbst durch die Hölle zu dir stehen. Ich werde für dich leben und sterben.“

Amara freut sich auf einen Neuanfang an der Duke – ein volles Stipendium, eine neue Stadt, ein unbeschriebenes Blatt. Doch ihre Pläne nehmen eine wilde Wendung, als sie Storm trifft, den gefährlich anziehenden Alpha, der behauptet, sie sei seine vorherbestimmte Gefährtin. Plötzlich wird sie in eine Welt voller Geheimnisse, Macht und übernatürlicher Gesetze gezogen, von deren Existenz sie nie wusste. Sie sollte weglaufen. Stattdessen wird sie tiefer hineingezogen. Die Bindung ist uralt, die Anziehungskraft unleugbar, und Storm? Er würde die Welt niederbrennen, um sie zu beschützen. Während die Leidenschaft entfacht und Wahrheiten enthüllt werden, muss Amara entscheiden, ob sie bereit ist, in ein Schicksal einzutreten, das sie nie gewollt hat.

Kapitel 1

AMARA