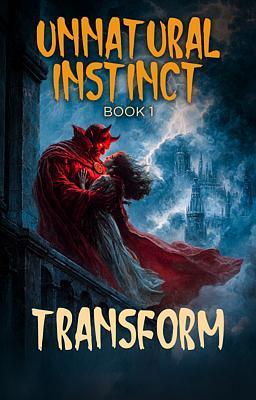

Unnatural Instinct Book 1: Transform

You’ve never fit in—and now you know why. Snatched from your bed and thrown into a dark, ancient castle, you're face-to-face with the terrifying creature who claims you're his. As he demands your loyalty, something inside you begins to shift. Something monstrous. As your body changes and your old self slips away, you’re forced to confront the brutal truth: the only one who understands what’s happening is the very beast who took you. Trapped between fear and fascination, you’re drawn deeper into a world where you're no longer just human… and he’s no longer just the enemy. What happens when the only path to saving yourself might be surrender?

Figure in the Dark

YOU