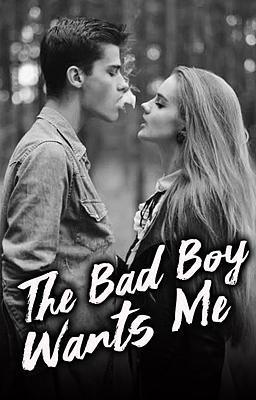

Lauf nicht weg

Maya ist auf der Flucht vor einer unerbittlichen Gefahr, der sie nicht entkommen kann. Als sie zufällig auf Enzo trifft, einen wilden, aber beschützenden Fremden, der behauptet, sie seien Schicksalsgefährten, nimmt ihr Leben eine dramatische Wendung. Die Verbindung zwischen ihnen wächst, aber Mayas Angst, Enzo und sein Rudel in Gefahr zu bringen, treibt sie dazu, ihn wegzustoßen. Enzo weigert sich jedoch, sie der Bedrohung allein gegenüberstehen zu lassen. Mit der nahenden Gefahr und ihrer Vergangenheit, die sie einholt, muss Maya entscheiden, ob sie weiter flüchten oder Enzo vertrauen soll, an ihrer Seite zu kämpfen. In einer Welt, in der Liebe ihr größtes Risiko darstellt, lernt Maya, dass Überleben bedeuten könnte, genau das zu akzeptieren, wovor sie sich am meisten fürchtet.

Kapitel 1

MAYA